Y para rematar, ¡un rayo! Un relámpago que, desde las alturas de la omnisciencia jupiterina, vio los aparatos esparcidos sobre la cumbre del Mulhacén, las herramientas metálicas de la geodesia, y, enfurecido, se abalanzó sobre ellos como un carnero embistente a la velocidad de la luz, en la gélida noche de Sierra Nevada. El general Carlos Ibáñez de Ibero y sus hombres, al ver cómo las lámparas eléctricas, los generadores de vapor, los heliógrafos y los círculos azimutales se convertían de pronto en tortuosos guiñapos humeantes, debieron de pensar por un instante que su empresa había despertado la cólera divina. Cartografiar la Creación, conocer la Tierra con una precisión reservada a los dioses y enjaular en folios desplegables sus riscos y quebradas más temibles tenía, en verdad, algo de la insolencia de Prometeo o de los albañiles de Babel. Pero, aun así, no desfallecieron.

Llegar hasta allá arriba desde Vélez Benaudalla, abriéndose camino a través del valle del Guadalfeo, el barranco del Poqueira y los Altos del Chorrillo, ya había sido una hazaña que había requerido literalmente eso: abrirse camino; horadar nuevos senderos que posibilitaran el paso de las carretas de bueyes cargadas de instrumental, y eso sin que el tiempo acompañara en ningún momento. Aquel otoño de 1879, la sierra más elevada de Europa Occidental después de los Alpes parecía resuelta a honrar su nombre descargando copiosas nevadas sobre la comitiva, que llegó a tener que arrastrar a las mulas para que no fueran arrolladas ladera abajo. Los 3.479 metros de la cumbre del Mulhacén les dieron más tarde la bienvenida con un tremebundo temporal. Los

termómetros enloquecían con los abruptos cambios de temperatura, y la presión barométrica, de unos quinientos milímetros, minaba la salud de los geodestas. Los militares tuvieron que obligar casi a punta de pistola— a los labriegos de Trevélez y Capileira que habían reclutado para la misión a quedarse con ellos. Y el 19 de septiembre cayó aquel rayo, que destruyó buena parte de una impedimenta científica ya perjudicada previamente por las heladas y que, de todas maneras, les había servido de bien poco en los veinte días que llevaban acampados. La niebla les impedía cumplir con la misión que les había llevado hasta allí, y que debían realizar de manera coordinada con otra expedición francesa en Argelia dirigida por el coronel Perrier: efectuar el enlace internacional que culminaría la medición del arco de meridiano comprendido entre las islas Shetland y el Sáhara, algo que Ibáñez había propuesto a la Asociación Geodésica Internacional en 1866. Para trazar aquel último tramo, los españoles se encaramarían al Mulhacén y a la Tetica, en la sierra almeriense de los Filabres; y los franceses, al pico de Filhaoussen y al M’Sabiha. Desde allí se enviarían señales diurnas —mediante heliógrafos— y nocturnas —mediante luz eléctrica— que posibilitaran la triangulación. Todo parecía indicar que no lo conseguirían, pero al final se consiguió: el 23 de septiembre, el cielo ofreció al fin un poco de clemencia y, durante varias horas por la mañana y tras el ocaso, los españoles percibieron con claridad las señales africanas, que en las semanas anteriores solo les habían llegado muy tenue y esporádicamente —y de noche—, de forma insuficiente para completar la medición. Finalmente, el enlace logrado permitió hallar el radio terrestre.

La era liberal tenía hambre de mapas: una empresa científica, pero también política. Urgía catastrar la nación, puzlearla en propiedades claras y distintas, explotarla más y mejor, descubrirle minas, pensarle embalses y puertos, carreteras y ferrovías que dieran vida a las manos muertas; y después, conquistar un imperio y exprimirlo también con mapas. Y para ello hacían falta montañeros; alpinistas que, de grado o a la fuerza, se adentrasen allá donde a nadie hasta entonces se le había ocurrido hacerlo, y cuyas botas claveteadas fueran el lápiz que dibujara las curvas de altimetría más caprichosas y bautizara picos sin nombre en las blancas lagunas de la ignorancia humana.

Cuando, en la década de 1850, el Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica se adentró en el Karakórum y descubrió dos cimas, las llamó provisionalmente K1 y K2. Más adelante, el criterio de usar nombres locales siempre que fuera posible hizo que el K1 pasara a llamarse Masherbrum; el K2, en cambio, no fue renombrado, pues carecía de nombre tradicional. Nadie, ni siquiera los aborígenes de aquella parte del mundo, habían visto jamás la dramática silueta de la segunda montaña más alta, que se mantenía oculta tras un biombo inexpugnable de otros picos como si fuera la favorita del telúrico harén de un cíclope celoso. No se ve desde Askole, el último pueblo al sur, y tampoco desde la localidad más cercana al norte. La única mirilla que permitía entreverla era un extremo del glaciar Baltoro.

En Viernes o los limbos del Pacífico, una novela de Michel Tournier, hay un pasaje en el que Robinson Crusoe encuentra en los camarotes del barco naufragado una pila de libros que la lluvia y el mar han estropeado, borrando el texto impreso y convirtiéndolos en volúmenes en blanco que él usa después para escribir su diario. Para los alpinistas decimonónicos, las cordilleras inexploradas representaban exactamente eso: páginas antiquísimas vaciadas de su escritura previa en las que inscribir una gesta sin precedentes ni más condicionantes que el talento personal. «Cuando el hombre moderno escudriña el horizonte, ve tras él un reto y una promesa; sus antepasados, salvo raras excepciones, veían solo tenebrosidades», escribía J. R. Ullman en Grandes conquistas, de 1954. La historia del montañismo no refleja solamente el triunfo sobre las montañas, sino también la victoria sobre el miedo. Los porteros geológicos y meteorológicos de las cumbres alpinas, pirenaicas, andinas, himalayas o rwenzóricas no entendían de títulos de nobleza, sino solo de acreditaciones de valor individual, de desprecio del miedo, ya las exhibiera un duque o un tendero, el marqués de Villaviciosa o el campesino analfabeto de Caín que, en 1904, fue su acompañante en la hazaña del Naranjo de Bulnes/Picu Urriellu, y a quien el marqués había reclutado por su osadía, que hacía que sus vecinos lo llamaran «el Atrevíu». El título, si acaso, podía venir después, como le vino al general Ibáñez, que fue nombrado marqués del Mulhacén por la regente María Cristina en premio a su proeza geodésica; o incluso décadas más tarde, como le ocurrió a Edmund Hillary, nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por la coronación del Everest.

Albert Mummery, conscientemente o no, hacía una profesión de fe en el mejor liberalismo cuando describía así los sentimientos que nos embargan en lo alto de una montaña:

La sensación de independencia y confianza en uno mismo inducida por los grandes precipicios y los vastos y silenciosos campos de nieve es algo absolutamente delicioso. […] Los problemas y las preocupaciones de la vida, junto con la vulgaridad esencial de una sociedad plutocrática, quedan muy por debajo: son fétidos miasmas que se aferran al fondo más bajo de los valles hediondos. Arriba, bajo el cielo despejado y el escrutinio de la luz del sol, marchamos con los dioses silenciosos, y los hombres pueden conocerse los unos a los otros y a sí mismos por lo que son.

Al más grande alpinista del siglo xix, su origen relativamente humilde y el haber heredado una curtiduría de su padre le habían vetado el acceso al elitista Alpine Club, que rechazaba a los solicitantes que se dedicaran al comercio, pero la fuerza de sus hechos obligó a aquellos aristócratas a acabar admitiéndolo. Mummery había subido el Cervino con quince años; había abierto después un rosario de nuevas vías de acceso, más difíciles que la principal, por la arista Zmutt o la Cola del León; había efectuado otras proezas en el Cáucaso, y también se aventuró en el Himalaya, protagonizando el primer intento de ascender un ochomil: el Nanga Parbat, donde encontró la muerte en 1895, a los treinta y nueve años. Una avalancha lo devoró junto a dos gurjas, Ragobir y Goman Singh, mientras reconocían la cara norte de la montaña, después de haber alcanzado los 6.100 metros en la vertiginosa pared Diamir.

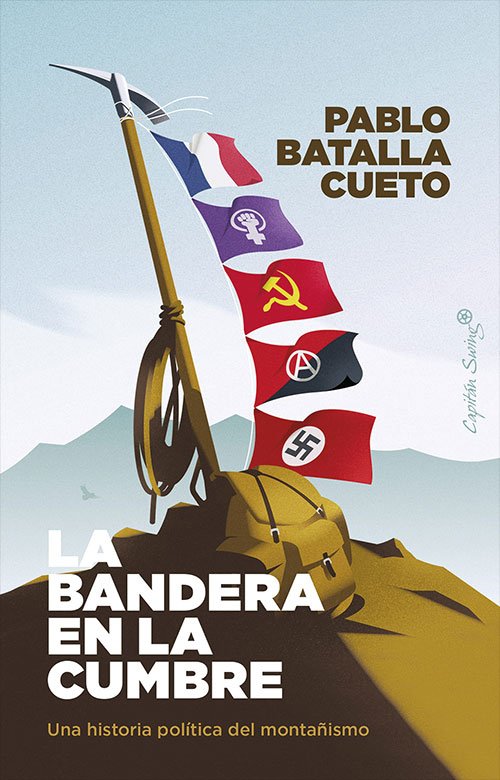

Los alpinistas eran aristócratas del riesgo, bellatores nuevos de una guerra contra los elementos de la que bien se podía salir muerto, pero en la que ello constituía el precio asumible de hacerse telonero de los dioses, eso que la vieja nobleza siempre había pretendido ser. «Después de Dios, la casa de Quirós», reza el lema de una de las familias aristocráticas más antiguas de España. Ahora, en la cumbre del Cervino o del Dent du Géant, en el Kilimanjaro o en el Chimborazo, se venía a decir: después de Dios, Whymper; después de Dios, Mummery; después de Dios, Dibona; después de Dios, Purtscheller. Y también Lucy Walker, Margaret Jackson, Lily Bristow: mujeres en quienes se cumplía igualmente el gran lema ilustrado y liberal acuñado por Kant: «El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí». Los y las alpinistas no dejaban nada sobre su cabeza salvo el cielo y sus nubes, el cosmos y sus eternas constelaciones, y en el interior portaban la ley de la libertad, la creatividad, la ambición y el atrevimiento. Henriette d’Angeville, la primera mujer que corona el Mont Blanc en 1838, escribe lo siguiente en la nieve de la cima: «Vouloir, c’est pouvoir». Querer es poder. Otra enamorada de la montaña, la librepensadora española Rosario de Acuña, coloca en la cima del pico Cordel, en Cantabria, una enorme bandera en la que ha escrito «¡Viva la República ¡Viva la libertad de pensamiento!» y su propio nombre. Los escaladores constituían una alegoría fácil de la concepción liberal de la historia como el progreso, penoso pero implacable, de la humanidad desde la mentalidad de rebaño y el autoritarismo hasta la conquista de la libertad individual. El premio gordo era inmortalizar el propio nombre, geologizarlo dándoselo a un pico o a una arista: punta Walker, espolón Frendo, torre Casiano de Prado, monte Ollivier, aguja Poincenot, cumbre Ana Peck. Y procuraban no morirse, pero aceptaban esa posibilidad como un martirio dulce; la más honorable de las muertes, que era morir por la libertad, y de la propia muerte ser dueños. «Adoro la vida, pero ponerla en peligro es una adicción», dice en 2024 el alpinista francés Hélias Millérioux. En Wikipedia hay una categoría titulada «Fallecidos por montañismo», como si el montañismo fuera una enfermedad; y algo así le parecía a la reina Victoria, que llegó a abogar por prohibir el nuevo deporte. En 1865, la tragedia en la que acabó la primera ascensión al Cervino, con cuatro muertos, entre los cuales se contaba un aristócrata, lord Francis Douglas, provocó un intenso debate social en el Reino Unido, con algunas voces alzándose en contra de lo que se percibía como una actividad insensata y fútil. El Edinburgh Review se preguntaba: «¿Tiene un hombre derecho a exponer su vida y la vida de los demás por algo que carece de valor mundano, ni para sí mismo ni para sus semejantes? Si se pierde una vida en la aventura, ¿en qué se diferencia la culpa moral de la de un suicidio o un asesinato?». Tiempo más tarde, en 1882, tras una nueva serie de tragedias montañeras que habían conmocionado otra vez a la opinión pública, el secretario de la monarca británica, sir Henry Ponsonby, trasladó al primer ministro Henry Gladstone el deseo de la reina de «señalar su desaprobación de las peligrosas excursiones alpinas, que este año han ocasionado tantas pérdidas de vidas». Gladstone le dio una respuesta liberal: que nada debía hacerse contra esta expresión de la libre voluntad de los hombres, y que, en todo caso, el alpinismo no era más peligroso que otras actividades que no se cuestionaban. El primer ministro no especificaba cuáles, pero la comparación más obvia eran las carreras de caballos.

El riesgo, para los montañeros más románticos, no necesitaba justificación, sino que se justificaba a sí mismo como una prueba radical de humanidad, de distanciamiento del reino animal: «Es una demostración de que el hombre no está totalmente atado a la búsqueda de alimento, ni a las lealtades familiares y sociales; de que hay estados de la mente y el espíritu que valora más que la vida misma», razona Michael Roberts en 1939, en una conferencia en el Alpine Club.11 De eso iba la revolución liberal, de romper lazos, y ser alpinista significaba con frecuencia romper de la manera más cruel hasta los más íntimos: los lazos con la esposa, con los hijos, con la madre. La de Andrew Irvine, fallecido en el Everest en 1924 junto con George Mallory —y cuyo cuerpo no ha aparecido hasta un siglo después, en el año 2024 en que escribimos estas líneas—, mantuvo encendida durante años la luz del porche de la casa familiar, convencida de que su hijo seguía vivo y había que mantener iluminado el camino de su regreso. Para Ruth, la esposa de Mallory, la muerte de su marido —notificada en un telegrama que recibió el 19 de junio, tras lo cual reunió a los niños y lloraron juntos— tuvo una estela macabra: las cartas que George le enviaba desde el Himalaya siguieron llegando a casa durante varias semanas.

Mallory había frecuentado el Círculo de Bloomsbury, uno de cuyos miembros ilustres era la escritora Virginia Woolf, que era hija de otro gran alpinista: Leslie Stephen. Aunque la era liberal prometiera que, ahora, cualquier persona podía hacer cualquier cosa y llegar a cualquier sitio si tenía talento y se lo proponía, la puerta de la élite social seguía siendo minúscula; y el alpinismo, un asunto de poca gente a la que nunca le hacía falta, para conectarse con otros montañeros, llegar al límite de esos seis grados de separación que se dice que nos distancian como máximo de cualquier otro individuo del mundo. Stephen, a su vez, era hermano de un prominente teórico liberal: James Fitzjames Stephen, autor de Libertad, igualdad y fraternidad (1873-1874) y adversario de John Stuart Mill en su defensa de un liberalismo moderado que armonizara la libertad y la obediencia a los «superiores auténticos» de la sociedad. James, aunque no era tan montañero como su hermano, acompañó a este varias veces en sus expediciones a los Alpes. En ellas, su intelecto febril y estajanovista echaba a volar y no se ponía en pausa ni en los momentos en que la ruta se volvía más ardua y necesitada de concentración. Leslie recordaba con humor su exasperación durante una difícil escalada en el Jungfrau, en la cual su hermano no dejaba de darle la tabarra con el contenido de un artículo que estaba preparando para el Saturday Review. «Mandé a aquel periódico a un destino del que creo que hasta ahora ha escapado», evocaba.

Como todos los montañeros letraheridos, cuando James Fitzjames Stephen estaba en la montaña pensaba en sus escritos, y viceversa: al escribir pensaba a veces en la montaña. El último párrafo de Libertad, igualdad y fraternidad es una alegoría alpinística de la labor de la secular clerisy, las élites intelectuales de la sociedad, a las que ve como excursionistas que se hallan varados en un paso de montaña en medio de la ventisca y cegados por la niebla, a través de la cual vislumbran de vez en cuando senderos de los que no tienen la certeza de si son salvadores o engañosos. En una situación como esta —escribía Stephen—, de todos los talentos del ser humano, el más importante es la habilidad de hacer juicios cabales usando materiales imperfectos; la de ver las cosas tal y como son, sin exageración ni pasión, y con ello efectuar la elección más sabia entre las varias posibles.